原创 800年前的茶道密码:蔡襄《茶录》如何破解现代人的饮茶焦虑?

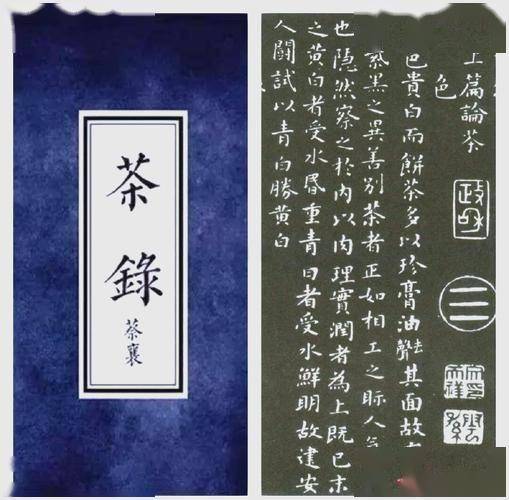

你是否曾在茶柜前犹豫不决,面对琳琅满目的茶叶不知如何选择?900多年前的宋代茶学家蔡襄,早已用800字的《茶录》给出了答案。这块藏于国家博物馆的木刻板,不仅是书法艺术的瑰宝,更是一部穿越时空的"饮茶圣经"。

宋人审美穿越记:从白茶银针看古今选茶标准

蔡襄在《茶录》中提出的"茶色贵白、茶有真香、茶味甘滑"14字口诀,竟与现代顶级白茶银针的评判标准惊人重合。武夷山茶农世代相传的选茶智慧告诉我们:当代茶商推崇的"白毫银针"恰好符合宋人"青白胜黄白"的标准。这种跨越千年的审美共识,揭示了高端茶叶的黄金法则从未改变。

宋代点茶以白色为尚,而今日白茶中的银针恰以其满披白毫、汤色清澈见长。蔡襄强调的"真香"理念,更与现代茶学反对添加香精的观点不谋而合。当我们啜饮一杯甘滑的武夷岩茶时,仿佛与900年前的茶人进行着一场无声的对话。

失传的技艺复活:凤凰三点头里的宋韵密码

现代茶艺表演中优雅的"凤凰三点头"技法,实则是宋代"七汤点茶法"的简化版。对比北宋壁画与当代茶会视频,注水手势与击拂节奏的相似度令人惊叹。蔡襄在《茶录》中详述的"烹试之法",至今仍是茶道表演的灵感源泉。

不妨尝试三组对照实验:用不同水温冲泡同一款茶,比较宋式茶粉与现代茶叶的溶解差异,体验传统击拂与现代冲泡的口感变化。你会发现,蔡襄描述的"茶味主于甘滑"并非虚言,而是建立在精密技法基础上的真实体验。

从木刻板到短视频:永不褪色的"保姆级教程"基因

国家博物馆珍藏的《茶录》木刻板,展现了宋代知识传播的"标准化"思维。蔡襄用800字将茶汤鉴赏、烹饮技巧、茶器使用讲得明明白白,这种"步骤拆解+视觉化呈现"的创作逻辑,与当下爆火的"3步泡茶法"短视频如出一辙。

当代茶博主创作的"茶器使用十二宜"图文攻略,本质上延续了《茶录》的实用主义精神。从碑刻书法到手机屏幕,变的只是载体,不变的是中国人对生活美学的极致追求。蔡襄或许想不到,他的木刻板会在千年后遇见短视频,完成一场跨越时空的"爆款教程"对话。

在武夷山与蔡襄隔空对饮

当我们用盖碗替代执壶,茶席上的器物已悄然演变,但那一缕连接古今的茶香从未改变。蔡襄的800字指南告诉我们:面对纷繁复杂的现代茶饮选择,回归本真才是破解焦虑的密码。下次举杯时,不妨问问自己:这杯茶,可当得起宋人的"五星好评"?