《少年文艺》创刊70周年 未来海派儿童文学报刊如何发展?

东方网记者包永婷8月29日报道:8月28日,《少年文艺》创刊七十周年纪念特展开幕式暨海派儿童文学报刊发展研讨会在浦东图书馆举行。

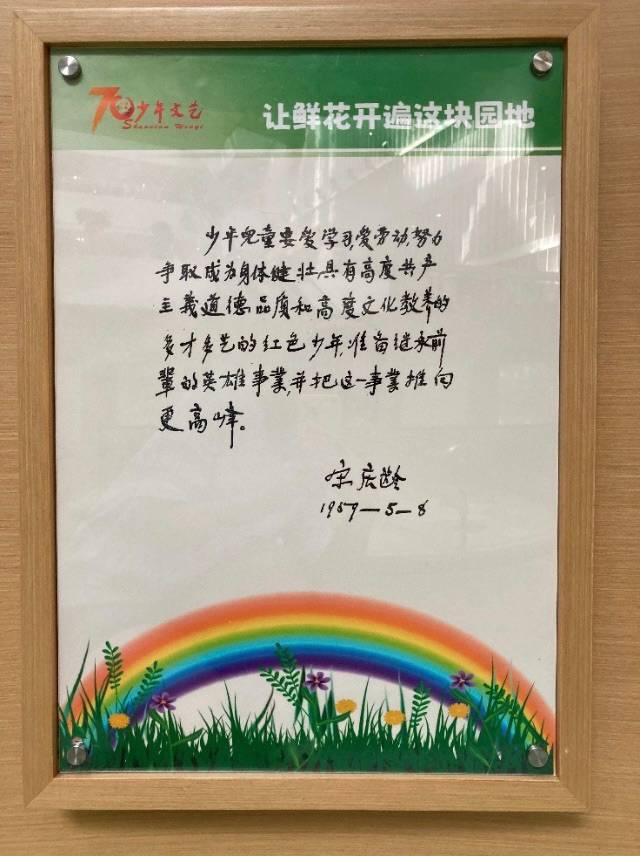

《少年文艺》于1953年7月创刊,宋庆龄先生亲自为它题写刊名,并撰写了热情洋溢的发刊词《让鲜花开遍这块园地》,是新中国第一本少年文学月刊。创刊70年来,《少年文艺》刊登了大量优秀的儿童文学作品,滋润了几亿少年儿童的心灵,陪伴了数代人的成长,是新中国儿童文学发展历史的“见证人”。

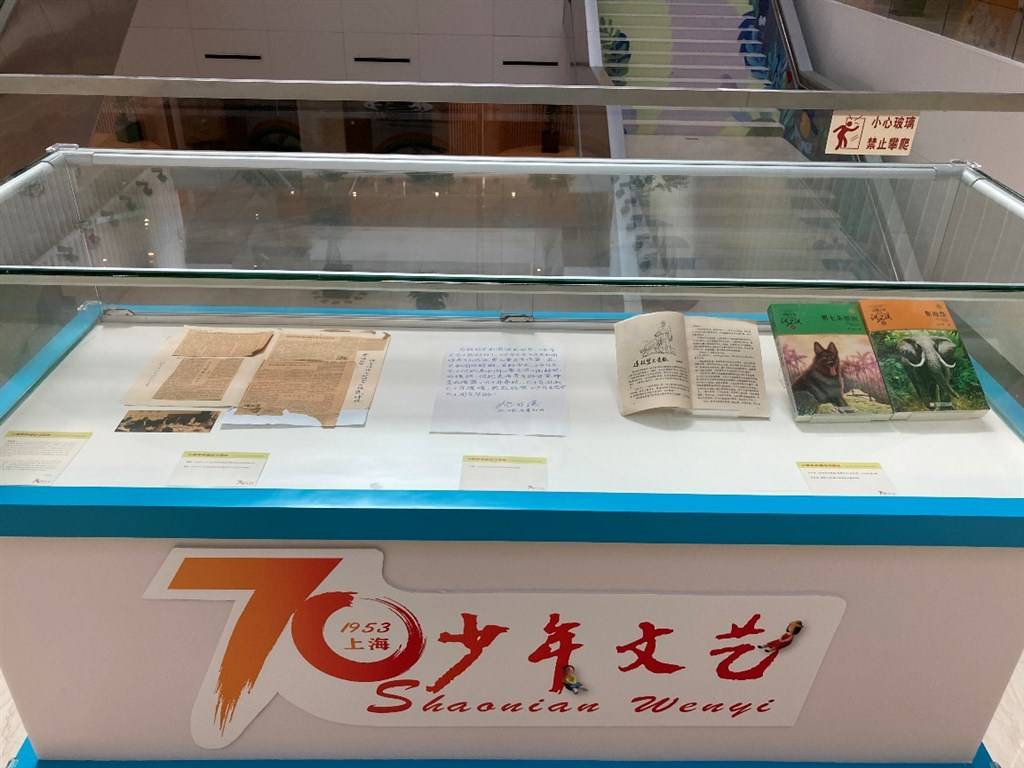

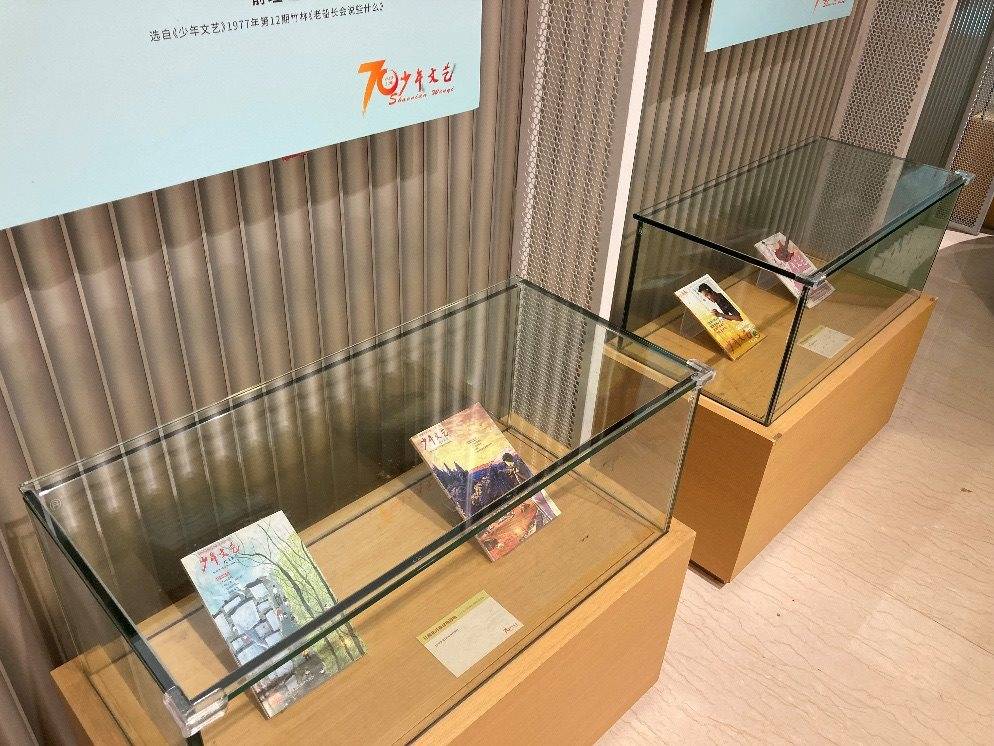

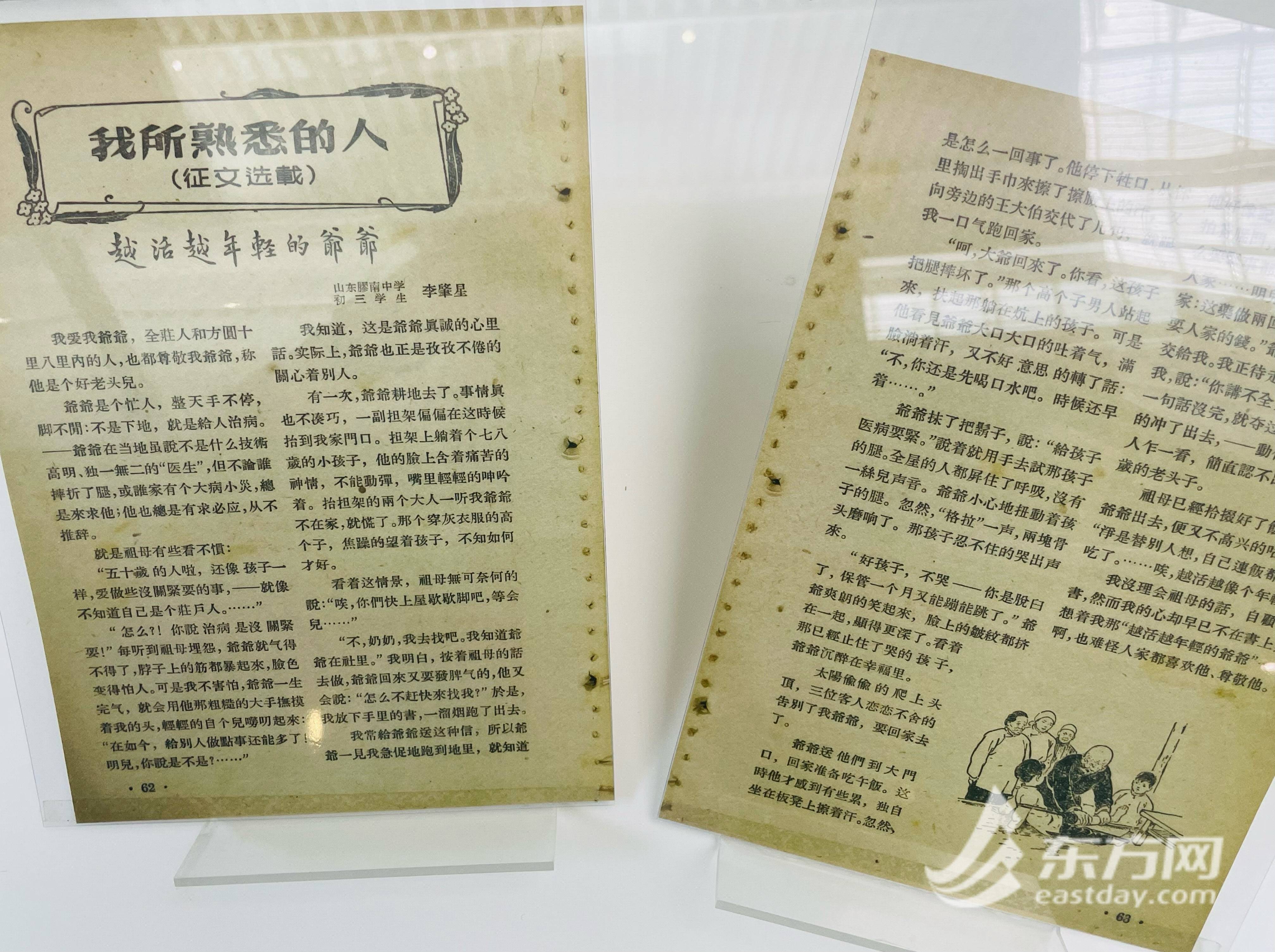

在浦东图书馆二楼,《少年文艺》创刊七十周年纪念特展通过历史照片、名人手迹、旧杂志等183件展品,其中重点展出了70年来从这里走出的一辈又一辈文学精锐,也有首次对外公开的珍贵手稿原件、艺术插画,为读者呈现一幅生动鲜活的中国原创儿童文学画卷,引发几代读者和作家的共同回忆。

20世纪五六十年代,《少年文艺》刊发了《没头脑和不高兴》《猪八戒学本领》《勇敢的人》等一批深受少年儿童喜爱的传世佳作,任溶溶、包蕾、施雁冰、任大星等成为广受小读者爱戴的儿童文学名家。到20世纪七八十年代,王安忆《谁是未来的中队长》、张成新《啊,少男少女》、常新港《独船》等名作开拓出儿童文学创作领域的新天地。金波、曹文轩、张之路、贾平凹、刘心武、陈丹燕、程乃珊、张抗抗、叶辛、肖复兴等作家的代表作在《少年文艺》与读者见面。当时,杂志一度创下单册月发行量高达106万册的辉煌记录。

“回望上海儿童文学发展的辉煌历史,我们拥有全国最丰富、历史最悠久的儿童文学报刊,超过百年的《小朋友》,70年的《儿童时代》《少年文艺》,半个世纪的《好儿童画报》,还有超过四十年以及即将四十年的《儿童文学选刊》《故事大王》《小青蛙报》。这些报刊让一代又一代儿童文学作家和研究者崭露头角,高高擎起了海派儿童文学的鲜明旗帜。”上海市作家协会副主席马文运表示,希望今后各博物馆、图书馆、出版社等可以进行资源互享,把这些宝贵的历史资源守护好,把上海儿童文学的文脉传承好。

20世纪80年代至今,《少年文艺》举办各类活动,培养了一大批优秀作家。比如持续举办了20多场的“《少年文艺》全国基本作者作品系列研讨会”,1987年至2011年每年举办两届“新芽”写作函授班,2011年起举办“周庄杯”全国儿童文学短篇小说大赛,同年发起每年一届的“韬奋杯”全国中小学生创意作文大赛,2016年起创办“青年作者改稿会”。

“《少年文艺》是我的‘母刊’,没有《少年文艺》就没有我今天的人生。”上海市作家协会儿童文学委员会主任、作家殷健灵表示,上海儿童文学报刊有着非常好的生态,像《小朋友》《儿童时代》《少年文艺》《好儿童》这类刊物都有着对儿童文学创作的引领,且不断延续了几十年,海派儿童文学报刊在这其中功不可没。

《文学报》总编辑、作家陆梅谈了自己所理解的海派儿童文学。她注意到《少年文艺》在上世纪五六十年代就确定了八字编辑方针“亲切、新鲜、多样、有趣”,“这非常海派。”她还补充道:“海派从编辑态度来说就是传帮带,编辑风格是开放、多元、创新、融合。”她认为《少年文艺》领衔着《好儿童》《小朋友》《娃娃画报》这些儿童报刊一路成长,让海派儿童文化一代代传承。

对于互联网时代青年编辑面临着如何转型发展,中国福利会出版社副社长陈苏提出,海派儿童文学报刊离不开孕育它的这片文化的土壤,也离不开报刊界前辈开阔的视野和博大的情怀。“好的刊物都有自己的特色和定位,并且互相推动和发展,编辑和刊物也一样,互相成就。”她认为,海派儿童文学报刊发展拥有创新求变的精神和工匠精神,那些童心未泯的前辈们从未离开过。

据悉,《少年文艺》编辑部为《少年文艺》创刊70周年纪念特展准备了大量珍贵资料,现场不仅设有历史照片墙,名家贺辞展示台,还有任大星、樊发稼、沈石溪、桂文亚、李肇星等作家专柜,更有《少年文艺》编辑部的故事专柜。展览将持续至9月28日。