上海大鲨鱼附身澳洲男篮!天赋能力更强的他们,为何3分惜败德国

男篮世界杯第三天,澳大利亚战德国,一支由NBA现役球员组建成的澳洲劲旅,愣是打出了一股浓浓的上海大鲨鱼的既视感。阵容瞎眼可见地比对手强,判罚尺度明显利于己方,而澳州男篮却品尝到了与大鲨鱼同样憋屈的输球滋味。

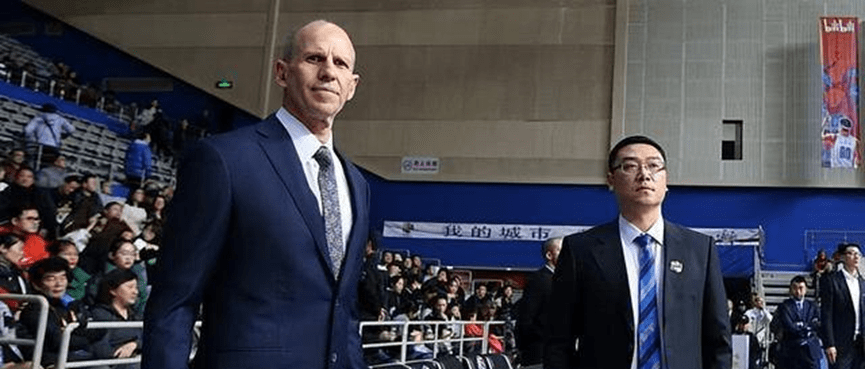

憋屈还来自于当家球星独木难支的无力感。35岁的老将米尔斯燃尽了自己,全场多次1打2,1打3,投进高难度的三分球,燃到最后仍没能挽回一场败局。赛后极度失落的他,像极了上海男篮过去10多年里的超级外援们。如果你能再细心一点,发现澳大利亚男篮的现任主教练,正是前上海男篮助理外教戈尔时,忽然豁然开朗,霎时间就能明白这些既视感的源头在哪里。

澳大利亚和德国的这场大战,让球迷们明白一名好教练对于球队的意义在哪里。德国队优秀的主教练,将手上一堆平庸的食材打造出了高级的感觉,塑造了赢球的战斗力,而平庸的教练,即便手上拥有一群好球员,也不会用,只会暴殄天物。

用曾经的上海男篮解构这支澳大利亚竟然毫无违和感。2016至2018年,戈尔在上海男篮当了三年助教,那时上海男篮最强的球员是谁?是吉莫·弗雷戴特,一名各项技术特点,完全能和米尔斯一一对应的球员。上海球迷那时戏称,弗雷戴特是主教练刘鹏的“爹”,现在回想起来,弗雷戴特不止是刘鹏的“爹”,也是戈尔的“爹”,毕竟戈尔作为负责设计上海男篮战术的助教,设计出的唯一战术,就是“把球给弗雷戴特”。现在,戈尔将“把球给爹”的战术,一模一样移植到米尔斯身上。战术移植的效果,相似度极高。当年弗雷戴特作为上海男篮的“爹”,各种超远三分箭如雨下,一个打五个,得分大关破50,那都是家常便饭的事,但打到最后,上海男篮一个赛季又赢了多少场球?如今,米尔斯作为澳大利亚的大腿,个人能力比弗雷戴特还出色,投篮稳定性更好,高压防守下的出球效果也更佳,但看看他,上半场1打2,连中超远三分带领澳洲男篮爬坑;下半场1打5连续突破砍分,决胜时刻累吐血,出现致命失误成输球的背锅侠,这些场面,上海球迷可太熟悉啦。

当年,还有一部分上海球迷,为戈尔开脱,理由是上海男篮那群角色球员都是臭鱼烂虾,翟逸、蔡亮、罗汉琛等这些“电子厂”球员,围绕他们能设计出什么好战术?澳大利亚男篮现在这阵容够好了吧,但塞布尔在cos翟逸的角色,纯锋线蓝领工兵,进攻戏份基本没有;英格尔斯处理球能力够风骚吧,结果变成了澳大利亚蔡亮,进攻端纯锋线空间工具人;吉迪天赋够好吧,戈尔把他用成了罗汉琛,突出的就是一个拒投和“莽”字。一堆极有能力和特点的NBA现役球员,在澳大利亚的进攻体系里,却变成了纯“电子厂”的混子,压力全部倒灌到“大腿”米尔斯身上,然后输球的锅,说不定还要米尔斯自己背着。能力越大,背的锅越重。

在澳大利亚和德国这场大战后,有球迷看到德国队的施罗德,全场高效砍下30分,便啧啧称赞这位前湖人控卫的实力。施罗德的能力,真的强出米尔斯一个档次么?未必,很有可能,只是施罗德在德国队,拥有更加舒适的进攻环境。

而舒适的进攻环境,是通过战术设计创造出来的。从比赛开场,球迷们就能很清晰地看出德国队想打些什么。针对澳大利亚的换防/延误体系,德国队主打幽灵掩护,通过施罗德持球发起“假挡拆”,泰斯和福伊特曼空切下顺,直接瓦解澳大利亚的整个防守体系。即便幽灵掩护没有创造出得分机会也没关系,德国队已经让澳大利亚的防守出现混乱,产生两组大错位,内线泰斯或福伊特曼用体型强吃吉迪或者米尔斯,外线施罗德能用速度直接冲击尼古拉斯·凯或者库克斯。进攻有了明确的抓手,得分就是水到渠成的事情。

德国男篮个体的球员能力远不如澳大利亚强,替补席上全是“战五渣”,先发阵容里,45号欧布斯特,7号中锋福伊特曼,也是明显的软肋。但即便是一群能力平庸的球员,德国男篮仍在尽力挖掘出每个球员的能力特点。虽然欧布斯特全场一个三分球都没投进,但德国男篮依旧把他标为射手,给他专门设计投手战术,试图去扰乱澳大利亚的防线。福伊特曼攻强守弱,德国男篮专门安排他去防澳大利亚首发里最菜的15号凯,将这个防守弱点藏起来。德国队替补席上的蒂尔曼,技术糙到没法看,但人家肯拼命,移动脚步快,夹击米尔斯有奇效,因此作为奇兵,进入了比赛的决胜阵容。这以上所有的战术细节,铸就了一场以弱克强的3分险胜。

虽然澳大利亚男篮只输德国3分,但背后展现的,却是与欧洲篮球间的无尽差距。米尔斯35岁了,当澳大利亚的大腿持续不了多久,等到米尔斯从国家队退役的那一天,澳大利亚又能从哪里找来第二个“爹”?