吴三桂拥兵40万,却为何没有打过长江?

吴三桂是明末清初的著名历史人物,他发动的“三藩之乱”在前期取得较大声势的情况下,被年轻的康熙稳住局面,导致自己最终失败,留给后人许多疑问和探讨的空间。前期声势浩大几乎影响半壁江山的他为什么始终没能跨过长江,久经沙场老谋深算的他又为什么不敌年轻的康熙皇帝呢?

三藩之乱的背景

清朝进入中原之后,为统一全国,消灭南明政权、大顺和大西农民军等反抗力量,不得不倚重投降过来的汉族将领。随着这些反抗力量被一一平定,受制于人口劣势,也为了拉拢人心,满清政府将军功最大,佣兵最多的三个明朝降将封王建藩,为清政府统治南方边境,控制反清残余势力。这三人就是“三藩”,分别是镇守云南的平西王吴三桂、镇守广东的平南王尚可喜、镇守福建靖南王耿仲明(康熙撤藩时是耿精忠)。

这三藩拥兵自重,权力极大,同时也是当时清政府财政上一大负担,也是稳固满清政权的一大威胁。因此康熙皇帝开始亲政之后就着手筹划撤藩事宜,“三藩”(主要是吴三桂和耿精忠)与中央政府几番试探,双方矛盾逐步激化,在康熙皇帝的撤藩态度愈来愈明显和坚决的情况下,吴三桂开始着手起兵反叛,维护自己的既得利益。

公元1673年,“三藩”中最忠诚于满清政府的尚可喜上书请求退休,并请求让儿子继承自己的职位继续镇守广东,但是被康熙皇帝拒绝。于是吴三桂坐不住了,他于当年年底起兵反叛,拉开了著名的“三藩之乱”的序幕。

吴三桂

三藩之乱的前期形势

不能说康熙皇帝对吴三桂等人反叛之事毫无准备,但是康熙皇帝的确对吴三桂的果决和“三藩”的影响估计不足。

1273年,吴三桂在云南起兵并迅速攻占贵州,同年年底开始进入湖南,一路可谓势如破竹。

1274年,三藩之一的耿精忠在福建起兵响应吴三桂,并从福建出击江西、浙江和广东。

1274年,广西的孙延龄同样起兵响应,吴三桂旧部罗森、郑蛟麟、吴之茂叛于四川,受福建耿精忠邀请的郑成功之子郑经也渡海助战。

1274年底,陕西提督王辅臣叛清附吴,攻占陇右等地而自据平凉。

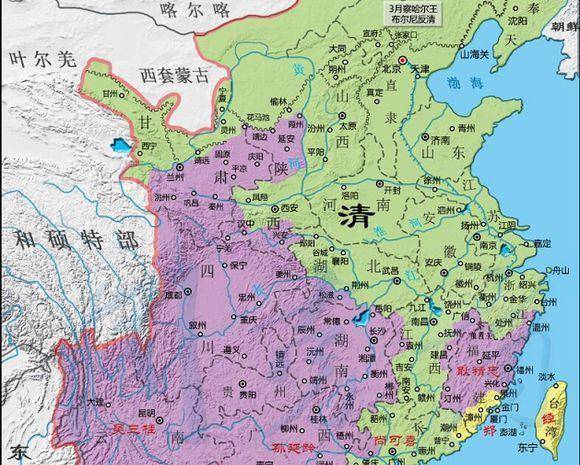

至此吴三桂发动的“三藩之乱”声势达到顶峰,反叛势力控制了云南、贵州、湖南、广西、福建、四川、陕西。南方的广东、江西、浙江和江苏都成为了战场。一年多的时间康熙皇帝几乎丢掉了半壁江山,吴三桂的数十万大军饮马长江、不可一世。但为什么此后吴三桂再也没能跨过长江,最终被康熙皇帝反杀了呢?

康熙

吴三桂错误的战略,导致坐失战机。

吴三桂的部队在1274年春就已经控制了湖南,此时康熙派遣南下平叛的清军刚刚到达荆州,与吴三桂的部队隔江对峙,带兵的将领畏惧吴三桂兵强马壮,不敢主动进攻。而康熙此后派出的增援部队要到几个月后才能赶到。但是吴三桂却实施了错误的战略,导致坐失战机。

吴三桂的上策应该是乘胜进攻,迅速打过长江,利用士气正盛的良好时机向北方清朝的统治核心区域进攻,借助军事胜利进一步扩大声势,引起清廷更大的动荡,为自己吸引更多的盟友。

中策则应该是迅速主力沿江而下,类似后世的太平天国一样,迅速攻占南京,使清朝政府南北的联络切断,大概率可以成为太平天国那样的半割据政权,甚至如果内部能整合好的话,可以和清朝划江而治。

但是吴三桂选择了下策,首先是重兵固守湖南,错失北上和东进的大好机会,其次分兵向西进入四川,同时与清军在江西一带诸城争夺,最后甚至又南下进攻广西和广东。既不能北上争夺政治中心,又不能迅速进入南京控制经济中心,窝在湖南被活活困死。

因此可知,对大局缺乏有效把控,坐失战机是吴三桂败亡的最主要原因。他的错误战略直接导致康熙得以逐步稳住阵脚,调集全国资源与吴三桂拼消耗,最终吴三桂被耗死。

耿精忠

吴三桂的盟友们不给力

其实刚才提到吴三桂等人控制半壁江山,声势浩大,兵强马壮。但是这些人都是看到吴三桂的声势浩大,从而响应他希望能分一杯羹。吴三桂对他们并没有绝对的领导权,这些地盘也不能全部为吴三桂所用,因此吴三桂的实力是要打一些折扣的。而且事实证明吴三桂的这些盟友其实并不给力。

广西的孙延龄:这位广西将军实际上是清初与吴三桂等三藩一起封王的孔友德的女婿,孔友德死后因为只有一个独女孔四贞活着,因此康熙让孙延龄统辖孔友德的旧部镇守广西。但是这个孔友德利用完孔四贞之后却希望自己做大,因此在吴三桂起兵后也乘机起兵响应。但是因为孙延龄在军中的威信无法和孔四贞相比,反清之后军队始终不支持,而且孔四贞也极力劝说他重新回到清朝的怀抱,再加上吴三桂要孙延龄索要的军饷钱粮巨大,孙延龄在反清之后不久又打算重新归附清朝,结果被吴三桂事先得知,实力强大的吴三桂在1274年不得不分兵击杀孙延龄,自己直接掌控广西。但是这次火并不仅削弱了叛军的势力,同时也拉开了叛军之间内斗序幕。

陕西的王辅臣:占据平凉的王辅臣是反叛势力中唯一在长江以北作战的。由于吴三桂在南方与清军展开争夺战,同时重点进攻广东。导致清军在稳住阵脚之后,由名将图海组织大军围攻王辅臣,逐渐不支的王辅臣只好在1676年投降。清军在西线取得胜利并基本确保了北方的稳定,战争形势已经开始有利于清朝政府。

福建的耿精忠:在成为清军在东线的重点打击对象后,耿精忠开始逐渐陷入困境,同时与自己邀请来助战的郑经之间爆发矛盾,郑经调头开始进攻福建,腹背受敌的耿精忠也在1276年八月投降清军。

尚可喜

战争的关键——广东

实质上“三藩之乱”应该称为“两藩之乱”可能更贴切。因为广东的尚可喜实质上是挽救康熙的最关键人物之一。

前文提到正是因为尚可喜请求退休使吴三桂坚定了起兵反叛的决心。但是尚可喜并没有如世人所料那样也起兵响应,反而坚定的站在清政府平叛的一方。

眼看尚可喜不听话,吴三桂和耿精忠相继出兵进攻广东,甚至郑经的部队也从海上进攻广东沿海。情况危急时,广东十郡已经被叛军攻占了四郡,康熙派出的援军两次支援广东都在江西被阻击。尚可喜甚至安排人为自己画好了遗像和在家里堆满柴草随时准备自焚。

尚可喜在广东的坚守,直接牵制了吴三桂和耿精忠的十几万大军无法北上,为康熙稳住阵脚逐个击破打下了坚实的基础。应该说提“三藩之乱”真的有点委屈这位满清政府的忠臣了。

1676年2月,困守广州的尚可喜被儿子尚之信发动兵变软禁。广东终于加入叛军阵营。

但是此后不久,清军就击败了陕西的王辅臣,巩固了北方之后,清军迅速投入南方平叛战线,同时半年后福建的耿精忠投降,并随同清军一起进剿尚之信。眼看形势不对的尚之信也不得不在同年年底重新投降清军。

以一隅对全局的劣势逐步放大

刚才提到吴三桂错误的战略、盟友的不给力和广东尚可喜的牵制导致吴三桂在攻占湖南后开始和清军陷入长期的对峙状态。这就使得吴三桂以一隅对全局的劣势开始放大。吴三桂在三藩之乱中最鼎盛时期也只能直接控制云南、贵州、湖南、广西等地,这些地方大都属于西部省份,无论人力、物力和财力都无法与康熙的满清政府相提并论。扩日持久的对峙又更加剧了吴三桂的困窘,他只得加重盘剥抢掠,不仅使得盟友之间矛盾激化,更重要的是民心的丧失。本来他打出的兴明讨虏的口号就不怎么令人信服,丧失民心就更加速他的败亡。如果不是满清主力八旗军的战斗力急剧下降,三藩之乱或许根本不需要八年时间才得以平定。