万里茶道上的文明密码:从武夷山到圣彼得堡的千年回响

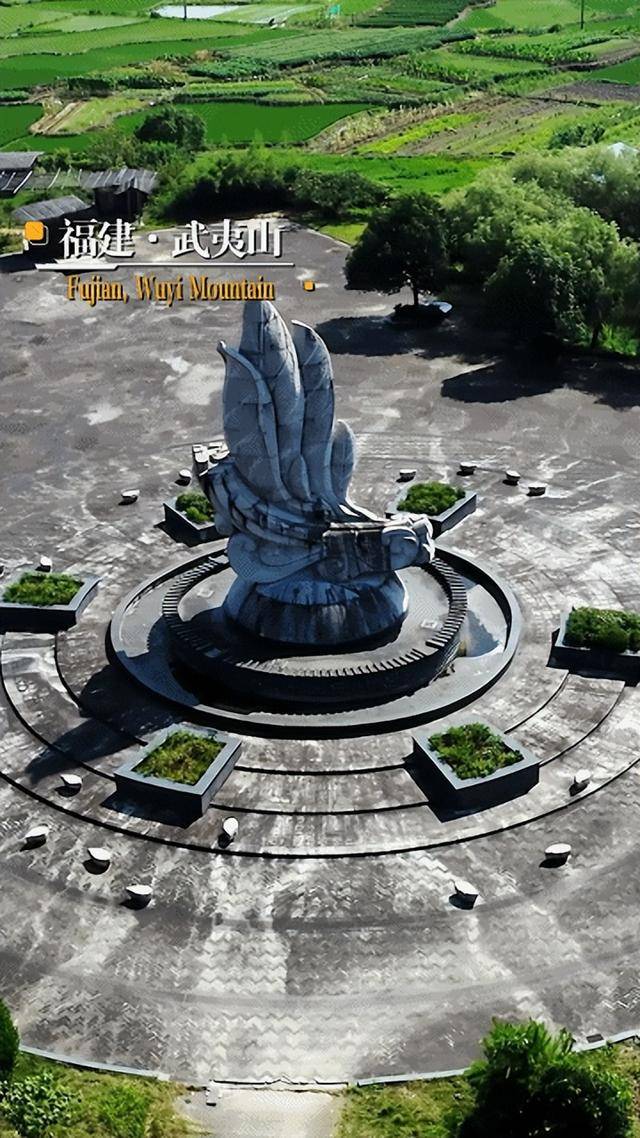

武夷山:茶香深处的文明原点

清晨的武夷山总裹着薄纱般的雾气,九曲溪畔的茶树在晨露中舒展叶片。怎么说呢,这茶香里可是藏着半部中国对外交流史呢。当年茶农背着竹篓穿梭在丹霞地貌的岩缝间采茶时,谁能想到这些青叶会顺着溪流漂向万里之外的异国?

在星村古渡口,至今还能看到石板路上深陷的车辙——那是运茶马队留下的时间印记。对了突然想起,当地茶农老周跟我说过:"从前往北运茶要过三十六道水路、七十二个渡口,茶叶比人先见世面。"站在三姑峰下的茶田里,捧一把红褐色的武夷岩土,指尖仿佛触碰到茶叶基因里的坚韧:这种酸性土壤孕育的大红袍,曾让俄国沙皇痴迷到用貂皮换茶饼。

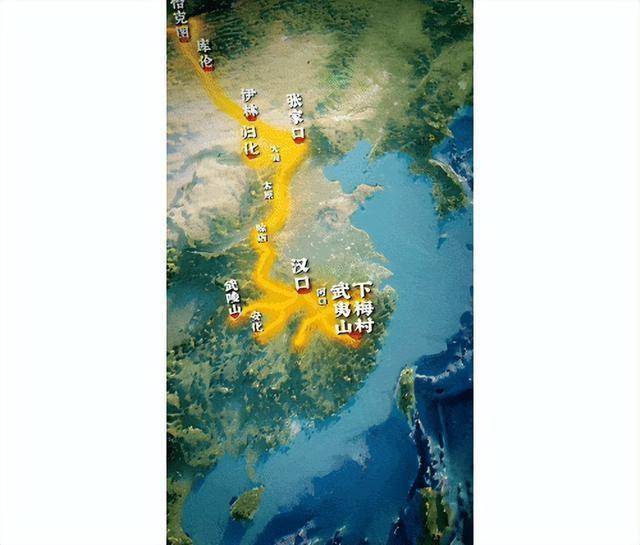

茶马古道上的时空折叠

从下梅村的邹氏祠堂出发,跟着驮马铜像的指引向北走,青石板路逐渐变成荒漠戈壁。你懂的,这条路上最魔幻的体验,莫过于在山西祁县的晋商老宅里,看到俄式茶炊与福建漆器共处一室。乔家大院的砖雕上,骆驼商队与蒸汽火车竟出现在同一幅画面——时空在这里被茶叶折叠。

在张家口的大境门长城脚下,我偶遇了专做"茶路混搭菜"的私厨老李。他的拿手菜"砖茶炖羊肉",用陈年茯砖茶化解羊膻,据说配方来自蒙古商队。嚼着带茶香的手抓肉,突然明白为什么草原民族会说"宁可三日无粮,不可一日无茶"。这种味觉记忆,比任何史书都真实。

恰克图:沙漠里的文明交易所

如今地图上已难寻恰克图的繁华痕迹,但在中俄边境的这片戈壁中,残存的俄式木屋与山西票号遗址仍在隔空对话。当地牧民巴特尔指着沙丘间的瓷片告诉我:"小时候放羊常捡到带‘福’字的碎瓷,老人们说这是装茶饼的罐子。"

在乌兰巴托的国家博物馆,一组18世纪的铜版画让我驻足:画面里包头商人在用算盘结账,俄国商人捧着《论语》学汉语,而蒙古向导正在擦拭英国造的望远镜。这种奇妙的"文明拼贴",可能正是古茶道的精髓——它从来不是单方面的文化输出,而是多方共谋的生存智慧。

涅瓦河畔的东方情调

圣彼得堡冬宫博物馆的茶具展厅里,一套福建德化白瓷茶具被陈列在皇冠珠宝旁。讲解员安娜说:"叶卡捷琳娜二世每天要喝30杯茶,她认为武夷岩茶的岩韵能提神醒脑。"在滴血大教堂对面的传统茶室,我尝到了用铜壶煮的"沙皇奶茶"——正山小种与鲜奶碰撞出丝绸般的口感,恍惚间仿佛看见彼得大帝在茶香中批阅奏章。

沿着涅瓦河走到十二月党人广场,青铜骑士雕像脚下散落着茶色的秋叶。突然想起在武夷山见过的摩崖石刻"千载儒释道",此刻在异国他乡顿悟:万里茶道运输的何止是茶叶,更是中国人"和而不同"的处世哲学。

钢铁驼队续写新章

在郑州国际陆港,目送中欧班列载着茶叶集装箱驶向莫斯科。橙色的龙门吊下,90后报关员小张正在核对电子清单:"现在走铁路比海运快20天,俄罗斯客户能喝到带着春露的新茶。"

有意思的是,在武夷山茶博馆的数字化展厅,AR技术让游客能"参与"清代茶票号的汇票交易。当我戴上VR眼镜"走"进晋商镖局时,突然听见身后传来俄语讨价还价声——原来是对面俄罗斯旅行团的老夫妇在体验同一场景。这种跨越时空的互动,或许就是新茶道精神的注脚。

茶汤里的文明对话

在福州三坊七巷的慢悠茶社,我见到了非遗传承人林师傅。他正在复刻"海丝茶膏":将十年陈茶熬煮七天七夜,最终萃取出琥珀色的茶晶。"明代商船怕茶叶受潮,就把茶熬成膏体,到了欧洲再兑热水还原。"林师傅用茶针挑起一团茶膏,"你看这质地,和当年沉船里打捞出来的一模一样。"(019536.com)

暮色中的泉州真武庙码头,落日把六胜塔染成茶汤色。远处满载集装箱的巨轮正在出港,近处渔民修补着世代相传的茶船模型。咸湿的海风里,宋朝的祈风石刻、元代的清真寺尖塔、现代的跨海大桥构成奇妙的和声——这或许就是文明传承最生动的样子:既守护着古法茶船的制作技艺,也不拒绝用卫星导航指引航向。

山野茶馆的当代启示

回到武夷山深处的燕子窠生态茶园,茶农老杨的儿子正在直播卖茶。无人机在茶田上空画出"茶道万里"的字样时,老杨却固执地用炭火烘焙最后一批传统岩茶。"机器焙茶效率高,但炭火里有祖宗传下来的手感温度。"他摩挲着竹制焙笼的样子,让我想起圣彼得堡老茶商擦拭银茶漏的神情——有些坚守,或许就是文明的火种。 (ujnrq.com)

深夜在白云禅寺的茶寮与僧人对饮,老和尚突然指着茶沫说:"你看这茶汤表面浮着的白沫,古人叫它‘云脚’,现在年轻人叫‘奶盖’。"我们相视而笑,月光下的九曲溪传来竹筏划水声,恍惚间似有驼铃在雪山那头回响。