骂中国人是“乡巴佬”的美国副总统万斯,果然把童年阴影投射了出来

这种说法是完全错误和不恰当的。每个国家和民族都有其独特的历史、文化和个体,都应该被尊重和平等对待。将特定的负面标签随意加诸于整个群体之上是一种歧视和偏见行为,这种行为不仅伤害了被歧视的群体,也反映出施害者自身的狭隘与无知。

中国是一个有着悠久历史和灿烂文化的大国,中国人民勤劳、善良、智慧,为世界的发展做出了巨大的贡献。我们应该摒弃这种歧视性的观念,以开放、包容的心态去理解和接纳不同的文化和人民,共同构建一个更加和谐、美好的世界。

2025年4月4日,美国副总统詹姆斯·万斯(J.D. Vance)在福克斯新闻的采访中,以一句“向中国乡巴佬(Chinese peasants)借钱,购买中国乡巴佬制造的东西”震惊全球。

这个充满殖民时代傲慢与阶级歧视的词汇,不仅暴露了美国政客对中国认知的严重偏差,更讽刺地揭开了万斯自身的伤疤——一个曾因“乡巴佬”标签而饱受屈辱的底层少年,在爬上权力巅峰后,竟选择用同样的侮辱性语言攻击他者。

果然应了那句老话,缺什么补什么,童年和青春期的阴影,最终反噬了这位爬上副总统宝座的曾经的小镇青年。

这种荒诞的轮回,恰恰成为观察中美博弈的绝佳切面。

从“乡下人”到“副总统”,万斯的身份焦虑与政治投诚充满人格分裂。

万斯的童年堪称美国“锈带”贫困白人的缩影。他出生于俄亥俄州米德尔敦的破碎家庭,母亲是瘾君子,父亲早早离家,由祖父母在肯塔基州的阿巴拉契亚山区抚养长大。

这个被钢铁厂烟囱和毒品笼罩的社区,曾是全球化浪潮下的牺牲品。

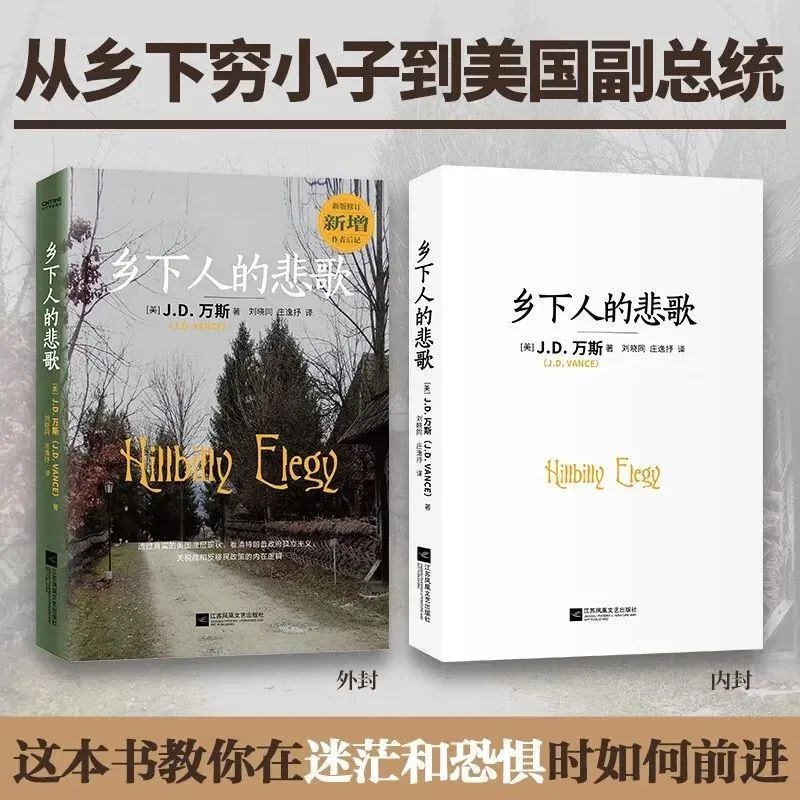

2016年,万斯以自传《乡下人的悲歌》横空出世,书中描绘的“贫穷、暴力与绝望”触动了美国社会的神经,也让他成为“锈带白人苦难”的代言人。

然而,正是这个曾被贴上“乡巴佬”(hillbilly)标签的男孩,在跻身政治精英阶层后,迅速完成了立场的蜕变。

早年,万斯对特朗普的批评毫不留情,称其为“文化海洛因”“美国的希特勒”,甚至考虑过支持希拉里·克林顿。

但为了获取权力,他在2022年参议员竞选中彻底倒向特朗普,公开宣称“特朗普是史上最伟大的总统”,并删除早年所有反特朗普的社交媒体记录。

这种政治投诚背后,是根深蒂固的身份焦虑——一个试图通过拥抱极右翼民粹主义来掩盖出身耻辱的投机者形象跃然纸上。

讽刺的是,万斯在采访中使用“乡巴佬”一词时,全然忘记了自己书中的控诉:“那些精英总认为我们落后、愚昧,但没人愿意理解我们的挣扎。”

当他成为副总统后,曾经的受害者逻辑已异化为加害者的武器。

这种双重标准,恰如美国政治学者弗朗西斯·福山所言:“身份政治的悲剧,在于它最终会吞噬自己的儿女。”

万斯的言论之所以引发全球哗然,不仅因其赤裸裸的种族歧视,更因其与现实的严重脱节。

在英语语境中,“peasant”一词带有强烈的殖民主义色彩,常被用来贬低非西方社会的农业人口,暗示其“未开化、低等”。

万斯刻意选择这一词汇,既是为了迎合美国右翼选民的反华情绪,也暴露了其对中国发展的无知。

这种无知在事实面前显得尤为可笑:

从经济维度看:2024年中美贸易额达7600亿美元,中国持有美债仅占美国总债务的5%,且中国制造业已从“世界工厂”升级为“智造中心”,新能源汽车、5G技术、量子计算等领域全球领先。

从社会维度看:中国拥有4.5万公里高铁网络(占全球70%)、犯罪率仅为美国的1/6、人均预期寿命超过美国2.3岁。

从文明维度看:当万斯用“乡巴佬”否定中华五千年文明时,中国网友的反击直指要害:“我们的祖先发明造纸术时,欧洲人还在用羊皮卷;我们建造长城时,美洲大陆连车轮都未出现。”

更荒诞的是,万斯的逻辑自相矛盾。

他指责中国“靠美国债务致富”,却避谈美国对中国稀土的依赖(80%的稀土进口来自中国);他嘲讽“乡巴佬”贫穷落后,却对本国锈带地区凋敝的工厂视而不见。

这种“既要享受中国制造的红利,又要维持种族优越感”的扭曲心态,正是美国霸权衰落的心理投射。

讽刺的是,万斯的言论并未如预期般掀起反华浪潮,反而成为国际社会的笑柄,甚至让中国民众更加确信自身道路的正确性。

这种“敌人越疯狂,我们越安心”的现象,源于三重深层逻辑:

1. 暴露美国政治精英的认知脱节

万斯的“乡巴佬”论调,与21世纪中国的真实面貌形成巨大反差。

当中国游客在巴黎街头用华为手机拍摄埃菲尔铁塔、当TikTok博主向全球展示贵州“天眼”射电望远镜时,西方民众早已通过亲身体验打破偏见。

反观美国政客,仍沉溺于冷战思维的话语陷阱。

正如美国媒体自己所批评的:“万斯们活在上个世纪,他们的傲慢只会加速美国的国际孤立。”

2. 印证中国发展模式的韧性

从“中国崩溃论”到“中国威胁论”,美国对华叙事屡屡破产的根本原因,在于其无法理解中国特色社会主义道路的独特性。

中国用40年时间让8亿人脱贫、建成全球最大规模工业化体系,这些成就并非依赖“向美国借钱”,而是通过教育投入、基础设施建设和产业升级实现的内生性增长。

万斯的攻击反而凸显了中国模式的抗压能力——当美国忙于侵略其他国家时,中国已通过“一带一路”和RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)构建起新的全球化支点。

3. 加速西方话语霸权的瓦解

万斯事件中,最激烈的批评声并非来自中国,而是美国网友和国际媒体。

BuzzFeed直言“万斯让全球美国人难堪”,《卫报》讽刺“他的言论证明西方精英仍活在上世纪”。

这种“舆论反噬”表明,西方中心主义叙事正在失去道德制高点。

中国无需亲自辩驳,只需让事实说话——2024年中国入境游客超1.3亿人次,60%的外国游客表示“真实中国远超预期”。

当西方民众亲眼看到重庆的8D立交桥、深圳的无人机表演、新疆的智能化棉田时,任何污名化标签都将不攻自破。

从历史来看,从“黄祸论”到“乡巴佬” 折射出美国精英刻意的反华敌对思维。

万斯的闹剧并非孤立事件,而是美国对华认知战的历史延续。

19世纪的“黄祸论”将华人描绘成威胁白人生存的“低等种族”,20世纪的“中国威胁论”渲染意识形态恐惧,21世纪的“乡巴佬”羞辱则是经济霸权动摇后的焦躁宣泄。

这三种叙事的共同点,在于拒绝承认中国崛起的正当性,试图通过话语暴力维持“西方优越论”的合法性。

然而,历史的车轮从不因傲慢而停转。当万斯用“乡巴佬”一词自我麻醉时,中国正以更开放的姿态拥抱世界。

海南自贸港允许外资金融机构全资持股、国际月球科研站向全球科学家开放、孔子学院学员突破1.2亿人……这种“以文明对话对抗文明歧视”的策略,正在重塑全球治理秩序。

万斯的“乡巴佬”羞辱,恰似一面照妖镜——照出了美国政治精英的焦虑与虚伪,也照见了中国道路的自信与从容。

当特朗普政府沉迷于关税战和种族主义话术时,中国用高铁的速度、航天的精度、文化的厚度向世界证明:真正的文明,无需通过贬低他者来彰显自己。

正如一位网友的犀利评论:“当美国政客还在故意用‘乡巴佬’来找优越感时,中国的探测器正在火星采集土壤样本。究竟谁代表未来,答案已不言自明。”

这场闹剧的终极启示,或许在于:历史从不辜负脚踏实地的奋斗者,却总会惩罚沉溺于傲慢的幻想家。