小红书的“泼天富贵”,开始变味

💥小红书的“泼天富贵”开始变味😔

🎀曾几何时,小红书迎来了“泼天富贵”,众多品牌和创作者纷至沓来。然而,如今这股富贵却悄然变味。😒

👀一方面,商业气息过度浓重。广告铺天盖地,真假难辨的推广让用户在寻求真实好物推荐时如同雾里看花。🤔原本真诚分享的净土,逐渐被营销话术充斥。😑

💸另一方面,随着流量争夺加剧,一些低质量内容为博眼球开始泛滥。千篇一律的套路,削弱了平台内容的独特性和价值性。😣曾经清新、有创意的小红书,在这“变味”的富贵中,正面临着失去初心的风险,让老用户们既无奈又惋惜。😢 #小红书 #变味 #泼天富贵

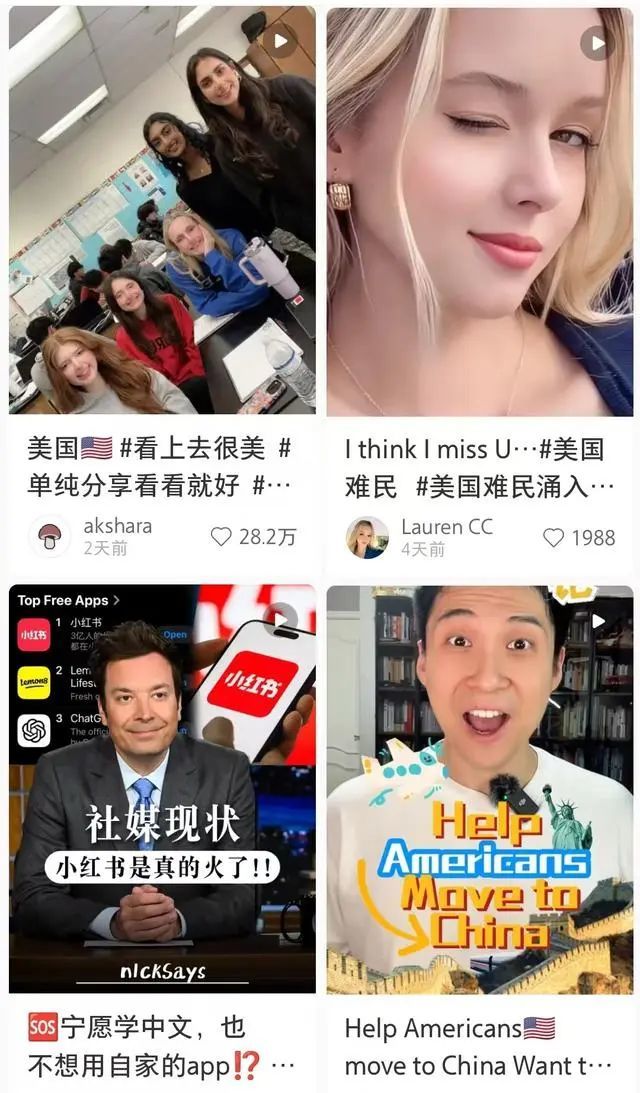

海外注册激增、大量美国用户入住,小红书的“泼天富贵”是久违的互联网现象级事件。

事情的起因是Tiktok(以下简称TT)在美国遭禁,引发了美国用户不满。美国政府是出于“安全理由”发的禁令,美国网民索性自称“数字难民”,高喊“我是中国间谍”往中国平台跑,任性地用脚实践“互联网无国界”。

目前国内各方的反响都不错。“各门各派”都看到了自己想要的风景。

希望改善中美关系的,看到的是加大开放的信号、推动中美民间交流的契机,上升到重现“乒乓外交”的高度。

“厉害党”则是重拾“万国来朝”的自信,甚至打开了“IP来了,下一步就是来中国来买房”的想象空间。

各取所需的善意解读也挺好,总比炒作“上海豪车少”的“赶客”要好。但是,陈义太高,难免与现实脱节。当下更应该关心的,是这波“泼天富贵”能持续多久,“数字难民”能否归化为“数字移民”,还有很大的不确定性。

01

幸好是小红书

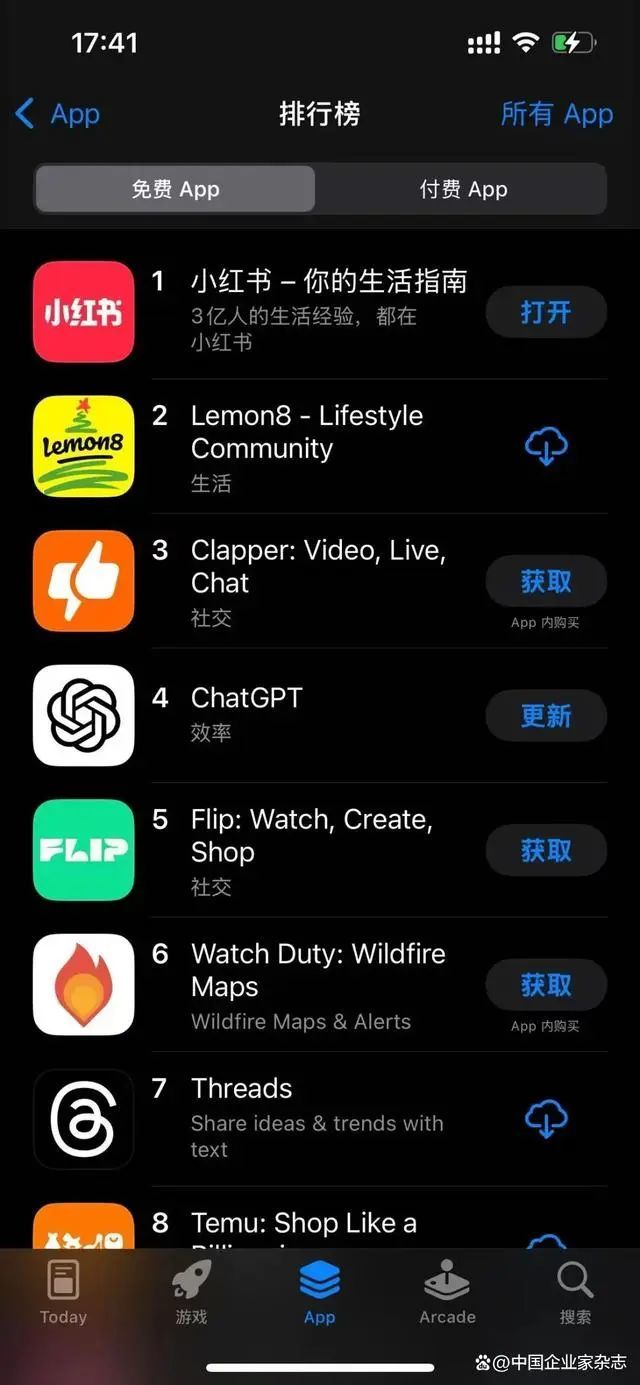

小红书到底来了多少美国用户,平台官方没有给出数据,但有第三方数据可供参考。根据分析公司 Similarweb 截至 1 月 13 日的数据显示,小红书在美国 iOS 和 Android 平台的日活约为 340 万,一周内增加 10 倍。这一爆发式增长的速度的确相当可观的,但在小红书3.3亿月活、1.3亿日活的庞大社区中,占比并不高。

而且,这次TT用户的大规模出走,主要是对美国政府禁令强烈反感的情绪驱动。“就要和政府对着干”的抗议,而不是市场化的用户选择,爆发式增长很难转化为持续性增长。一轮爆发式增长之后的用户粘性、活跃度表现,更犹未可知。

更重要的是,“数字难民”能不能归化为“数字移民”。以目前的规模,“数字难民”很难在小红书社区形成相对独立的小生态。他们要在小红书中保持活跃,就要适应陌生的中文互联网环境。这意味着真正的新手期“考验”,是在乍到的新鲜感过去后。规则适应、环境适应的磨合都存在较大变数。

这一磨合过程是双向的。今天国内各方的高度善意,还是“接待外宾”的模式。等有朋自远方来的“蜜月期”之后,“外宾”真变“移民”了,那就是另一回事了。尤其是监管环境大相径庭,华洋杂处的“长期管理机制”肯定是无法回避的问题。

再者,还有长期盈利的问题。这次TT过来的美国用户,商业博主、中小企业占了很高的比例。能否实现稳定可持续的盈利,是决定他们去留的重要因素。

总之,这波“泼天富贵”的后续远比想象的要复杂。虚拟空间的开放没有先例可循,操作难度比当年开放外企只高不低——“数字难民”比外企更分散、更不可控,虚拟空间生态规则接轨难度也远高于单纯的商业规则接轨。

至少目前看来,这次中美网民意外的“邂逅”还是很成功的。小红书上的欢声笑语、其乐融融,是不错的开局。理解小红书是怎样接住这波“泼天富贵”的,有助于找到互联网开放解题思路。

02

互联网生态差异

面对这波“泼天富贵”,很多人的第一反应是,为什么是小红书?

论流量,抖音无可争锋。又是和TT同父同母的亲兄弟,按理说是更适合无缝对接“数字难民”。论中国特色鲜明,原汁原味底层生态的快手要更胜一筹。无论是出于什么原因,就结果论,幸好是小红书。

在国内众多头部平台中,小红书很是低调,甚至低调得有点另类。“时政”含量之低、气氛之和谐,在中国互联网江湖中是独一份的存在。小红书的高度日常化,为生态差异巨大的中外互联网留下一个宝贵的接口。

我们的网民主体是替全世界人民操心的伪精英,人家的网民主体是过自己日子的真草根。

我们的主流互联网舆论,主打有一个逼格高、胆子大、想象力丰富。巴勒斯坦和巴基斯坦都分不清的主儿,大谈特谈中东和平方案。顶流大V说起“英国从印度诺曼底仓皇撤退时……”如数家珍,脸不红、心不跳。

中国的互联网很大,十亿网民、动辄上亿流量的超级话题。留给“日常生活”的空间却很逼仄。举目四望,都是全球争霸、世界经济的“高屋建瓴”。

那些唱歌跳舞、做饭带娃的美国用户,要是窜访这些“主流平台”,估计坚持不了三五个回合,多半是一脸懵圈、诚惶诚恐地狼狈而逃。

小红书展示了真实的“日常中国”,也装下了一个真实的“日常美国”。小红书上中美网民的交流,主打的就是日常生活。有讨论怎么起中文网名的,有对“账单”的,有分享带娃心得的……还有“内涵”、“交友”的,没什么可回避的,“内涵”“交友”也是“日常生活”的一部分。没有宏大叙事的观点碰撞,也没有“自取其辱”的高度敏感。就和新邻居、新同事之间熟络熟络的日常聊天,无非多了一点对异国生活的好奇感罢了。

这才是“民间交流”应有的样子,都不装,都是踏踏实实过日子、开开心心找乐子的平民老百姓,好好聊天就是了。

03

“友好”不难,那得的是“亲切”

很多美国网友在小红书玩耍后,大感意外,他们说看到了一个亲切、友好的中国。这是中外交流难能可贵的一幕——可贵的不是友好,而是亲切。

“友好”不难,好到发腻。“七零前”的应该对当年“接待外宾”的隆重场面记忆深刻。穿上节日服装,浓妆艳抹、手捧鲜花迎接外宾的童年记忆,挥之不去。那种竭尽全力的讨好式“友好”,能有亲切感?你到邻居家串个门,人家搞得比过节还郑重其事,你会觉得亲切,还是局促?

教科书式的说法是,对外交流不卑不亢。然而,现实中更多的是忽卑忽亢,又卑又亢—— 说最狠的话,鞠最深的躬。仇外和媚外“辩证统一”,屡见不鲜。

前些年某内地城市的外国游客丢了自行车,当地警方全城出动找回来,事后还在本地新闻自我感动。还有国内名校为留学生安排陪读,限定女生,一个不够还得来两个,舆论哗然。

这种刻意、做作的“友好”,是交不到真朋友的,民间性、日常性更是无从谈起。这次小红书的平台运营方是怎么做的?没做什么,一切如常。没有算法推送的特殊照顾,也没有“超国民”待遇的隆重接待,把互动空间完整地留给了用户。

事实证明,一切正常。玄而又玄的“文化差异”不是鸿沟天堑,而是满屏欢乐。比如,一位美国用户征集中文网名,中国网友建议“球球”。美国网友很生气,说“不带这么侮辱人的”。中国网友懵了,这是咋回事?一通解释猛如虎,原来谷歌自动翻译惹的祸——把“球球”翻译成了“bail”,尽显人工智障本色。

无法预料这种“正常”能维持多久,如果可能,希望是永远。

04

“泼天富贵”终究是个难题

这次中美网友在小红书的邂逅无疑是美好的,是值得珍惜的。然而,干扰从不缺席。中文互联网最不缺的是把好事变坏事、把坏事说成好事的扭曲力。一时间“苹果下架小红书”、“小红书将会是下一个TT”的谣诼漫天。小红书为中美民间交流留了一条窄缝,有人竭力想要把它关上。

即使关不上,也要“为我所用”。“对账单”开始变味,成了没有996、天天龙虾海鲜的自信展示,仿佛涂脂抹粉夹道欢迎的场景在虚拟空间再现。照此趋势,少不了“好五倍”、“赢两遍”、各种“遥遥领先”的乌烟瘴气。“主流”的惯性是这个时代的不可抗力。

这还不是最让人担心的,毕竟经历多了,多多少少已经有了一定的抗毒性。最大的难题,无处安放的“民间性”。

信奉“中国人就是要管的”的主流社会,“民间性”本就稀缺,涉及高度敏感的中外交流领域更是如此。即使是传为美谈的“乒乓外交”,也不过是被允许的半截子民间。重要的不是“民间”,而是被允许。

所以,这波“泼天富贵”终究还是一个难题:要管且服管的中文互联网,误闯进来一群任性的美国人,管不管?怎么管?