音乐是如何插入人们生活的?为什么要插入?

有人喜欢音乐,有人不喜欢音乐。不管喜欢还是不喜欢,都要接受生活中的音乐。那么,音乐是如何插入生活的?为什么要插入?

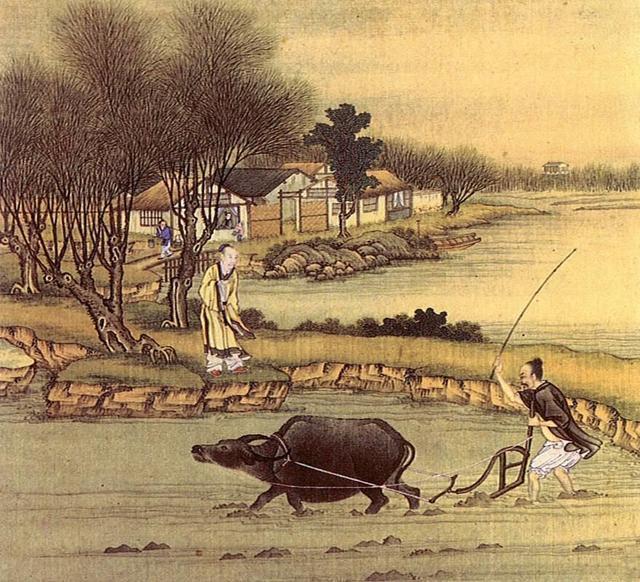

农耕社会中,只有权贵们可以享受音乐,而一般老百姓根本无法享受音乐。老百姓在田野间劳动,感受自然界的音乐:风吹的声音就是音乐,鸟鸣的声音就是音乐,泉水流淌的声音就是音乐,虫子鸣叫的声音就是音乐。很多时候,音乐只是自然界的声音,而不是乐器发出来的声音。但自然界的声音并不一定是乐音,没有乐音好听。要想听到乐音,就要听乐器发出来的声音,还可以自己唱歌,听别人唱歌。那时候,音乐不具备市场化广泛应用的特性,一般都会成为权贵们欣赏的东西。民间有一些吹打班,在红白事的时候才会演出,让人们免费欣赏。于是,人们接受了生活中的音乐。

在红白事的时候,人们要听吹打班弄的音乐,还要在庙会或过年的时候听听唱戏的音乐,算是有了生活中的调剂品,觉得生活不是那么单调了。尤其是免费欣赏的音乐,让很多人都喜欢。地方戏曲比较发达,但并不是天天都能唱。元代的散曲比较流行,人们会在欣赏散曲的同时感受到生活的趣味,而散曲本身风格多样,有泼辣的,有温柔的,人们各取所需。到了清代,戏曲发达,四大徽班进京之后,京剧形成了。民间地方剧种比较多,和京剧相互辉映。人们意识里的音乐成了戏曲音乐,不是什么其他的音乐。到了文革中,样板戏成了音乐的主流。人们只是听就听会了,开口就唱,还不会跑调。主要还是听得太多了,重复了多次,当然就会唱了。

拨乱反正之后,市场化脚步加快了。电影走向了市场,音乐也走向了市场。独立的创作人出现,独立的娱乐公司出现,独立的歌手出现等等,都在证明音乐市场化的属性。很多人开始写歌,要投递给音乐报刊,而歌手大多会自己写歌,只要传唱成功了,就会获得娱乐公司的签约,成了签约歌手。很多流行音乐人和流行音乐公司开始崛起,向市场投放大量流行音乐。资本进入娱乐圈,开始投资电影和音乐。只是音乐这一领域,就有无数资本跟投。有当红的娱乐歌手被捧为顶流,还有并不怎么好听的歌曲成了流行歌曲。娱乐公司本身就是资本的集合,会为自身盈利而努力,却并不会教育人们如何欣赏音乐。

与此同时,收音机、随身听、大一点的收录机流行,后来又有了VCD、DVD等电子设备,促进了流行音乐的进一步普及。有了MP3、MP4等设备之后,流行音乐更进一步普及。电脑和智能手机出现,让流行音乐出现了泛滥成灾的现象。人们会接触很多流行音乐,有时候竟然是不自觉地被动地接受,而不是主动接受,但已经受到了流行音乐的影响。电视里有流行音乐,广告背景音就是流行音乐,电影、电视剧片头片尾曲也是流行音乐,中间插播的一些背景音乐也是流行音乐,甚至有的电视剧从头到尾都在放着流行音乐作为音乐背景,而这个时候,流行音乐已经悄无声息地植入了人们的生活。

流行音乐市场化之后,不但进入了电视,而且进入了网络。网络资本拥有很多流行音乐的版权,人们要想听或者下载,就要掏钱注册会员,还要包月或包年付费。很多音乐人创作了流行歌曲,发布到音乐网站,靠网站流量赚钱。只要一首歌成为爆款,创作者就会赚得盆满钵满,而发布这首歌的音乐网站也会赚很多钱。人们会通过在线听、下载听等方式了解,也可以通过别人推荐来了解,更可以通过广告的背景音来了解。于是,流行音乐的应用范围就变得非常广大,赚钱也是非常多的。资本早就看中了这块市场,也早就投资进入这块市场。每一首流行音乐的背后都有资本支持,也都会借助流量发行。尤其是作为手机铃声的流行音乐,简直是一本万利的买卖。人们不知不觉采用了以流行音乐为背景的手机铃声,每次打电话,听着作为手机铃声的流行音乐,就忽略了等待的难受,反而觉得是种享受。要是听到一首流行音乐做的铃声,觉得好听,就要想方设法弄成自己的铃声,即便付费也要弄成自己的铃声。

人们被流行音乐市场培养了习惯,当生活被无数流行音乐插入的时候,人们已经不知不觉被流行音乐洗脑了,变得离不开流行音乐了。当资本开始投资流行音乐,要人们付费收听和下载的时候,人们已经等不及了,迫不及待地付费,只是求一个喜欢。于是,人们的习惯就被培养了,除了欣赏流行音乐的习惯,就是付费收听和下载流行音乐的习惯,甚至欲罢不能。

流行音乐插入人们的生活,其他的交响乐、民族乐也如此插入,却大多有些体制内的背景,并不能完全市场化。于是,在音乐市场,人们接触和欣赏的是流行音乐,而不是交响乐或民族乐。如此一来,音乐就真的植入了人们的生活,成了资本运作的工具,也会不断通过流传赚钱的。